- 广西省书协主席杨科云书法作品行书《夏山烟雨》

- ¥6800.00¥12000.00

- 【议价】老北京人物画 马海方国画《找乐图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】谭乃麟四尺竖幅人物画作品《秋实》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】名家字画 毕建勋四尺竖幅人物画《南疆春早图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】邹明四尺斗方山水画《江南水乡》

- ¥0.00¥0.00

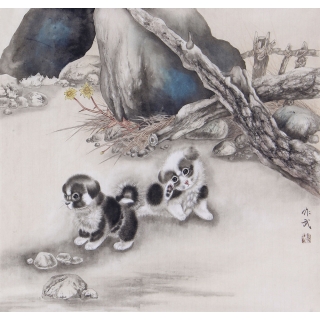

- 国画狗 马作武工笔动物画《旺财》

- ¥1500.00¥3900.00

- 祝寿字画 石僧新品力作人物画《福寿康宁》

- ¥980.00¥2800.00

- 钟馗人物画 石僧老师新品力作《福在眼前》

- ¥980.00¥2800.00

吴山明:潘老作画,似乎都是严格规划好的

潘天寿,一九六五年我们浙美的部分师生在浙江上虞丰惠参加社会主义教育运动,潘老、吴老等一批老先生后来也下来“走马观花”,省委要他们到第一线去看看农村面貌,记得他们住在一座离丰惠不远的老房子中,这是一座九十九间半的大屋,他们一边学学文件,同时也到各地社教点去走走,以便跟上形势。

潘天寿给花鸟专业学生授课(1963年)

社教将结束时,台州地委从北京下到浙江来抓双千斤的周一萍专员,邀请潘老回老家走走,党委高培明书记要周昌谷先生,张品操和我陪同前往,这使我有机会在潘老身边生活了一段时间。周一萍同志是文人,很懂画,他实际上是请潘老去作画的,因此我们一直住在临海,没去潘老老家宁海县。在临海的数天,上午潘老一般都作画,有时下午还画一点。

记得潘老开始画了一些尺页,后来又为专员公署会议室画两张略大一些的画。能这么长时间连续看潘老作画,实是非常幸运和难得的事,尽管事隔太久有些细节记不清了,但事情本身却是终生难以忘却的。文革中有人点名要我和品操揭发潘老与昌谷先生台州之行干了什么勾当,我和品操实在想不出有什么问题,因此也就什么都没说。

潘老对自己的作品要求很严格,记得在临海作画时,对自己下笔后不甚满意的画,即揉去丢进纸篓,另铺纸再画。潘老画从不提笔就画,画前总是思考一番,而且思想很集中,下笔很慎重,运笔不快,十分自信稳健,一笔接着一笔,一气呵成,一幅尺页总体上花费时间并不长,在临海每天上午画2—3幅即搁笔,成功率很高。画完成后,并不急于题款盖章,常会再盯着看一阵子,偶尔也会提笔再添上几笔,以使画面更整体浑厚,但一般都是一气画成,不再添加。

潘老作画似乎都是画前严格规划好的,画面从不会出现多余之笔,尺页小品更如此。潘老一般用的大号硬毫作画(记不清当时潘老是否用日本的山马笔),喜欢自己研墨以及作准备工作,因此我和品操一般插不上手。作画时执笔较高,蘸水蘸墨非常准确,很少有因所蘸之墨浓淡不妥而反复洗笔之事,尽管画面上粗笔浓墨,实际上真是惜墨如金。落笔后往往干湿浓淡都恰到好处,喜以中锋与侧锋划长线,有时也接笔,但气贯而笔与笔之间衔接十分自然。

记得文革前有次去潘老家,巧遇他正在画丈八的大幅指头画,潘老将所需之墨水在小盘中调好后,端着到画中蹲下用指蘸盘中之墨水,边蘸边画,因指头不吸水,粘附墨少,因此一条长线要蘸很多次才能勾完,但潘老运指如运笔,尽管长线需多划相接而成,但波折极为自然。运指比运笔难度大的多,因此,这么大的一张指画,工程是极大的,然潘老一丝不苟,倾注大量心血去经营和构筑,这种精神实是我们后辈的楷模。

在临海的后期,潘老还画了两张大画,好像是五尺横幅,准备赠给专署,潘老作大画也是一鼓足气完成的,对画面大的主线穿插,笔与笔之交错,潘老经常停笔思考,想定了便一挥而就,出奇制胜令人叹服!我在一旁常常估计着潘老下一笔可能穿插的方位,但却往往在我预料之外的地方落笔。潘老是一位非凡的画家,从青年时代起就形成不同于他人的独特的审美个性,并终生为之追求。特别对构筑画面大的形式美的思路之奇绝,更是无人可以比拟的。记得潘老为临海画的六尺大画中有一张兰竹图,题款是“粉脂价贱艳吴娘......”一诗,周一萍同志非常欣赏,于是说这幅画所题的诗,比较适合在个人家中悬挂,并表示是否可送给他,潘老笑了笑也便同意了。听说后来周一萍将画带回北京,一直挂在家中。

在临海时,潘老生活极有规律,早起,早睡,饮食也很节制,黄酒喝一点,但也只一、二小杯而已。中午要休息,但时间不长,在临海期间一直身板硬朗,精神很好,返杭时,我们去了路桥镇,爬上一小山去看了纪念一江山岛战役的烈士墓,对牺牲了那么多战士感到吃惊,可见当时战斗的激烈。我们还到路桥鞋厂参观,记得大家都量了脚的尺寸,每人定做了一双轻便松紧皮鞋,这双鞋我穿了好些年,可见质量不错。在回杭汽车上,我与品操相约,同时提请潘老给我们每人画一小幅画,没想到潘老马上同意了,并认真记在一个小本上,更没想到回杭后大约只隔了一个礼拜左右时间,潘老便叫我们去取画,当时我们高兴极了。记得给品操画的是一只露出大半个身子在画面中的大公鸡,给我的一幅是石上停着一只八哥,构图与笔墨都很精彩,是同类小品中的精品。可惜文革中,有一天忽然我放在书架上的一小卷画不翼而飞了,其中便夹有潘老的这一幅,不知是那一位老兄代我收藏了,到时但愿能物归原主。

故乡之行,潘老兴致一直很高,且对故乡茶水饭菜特别习惯。我想乡音与乡情一定给潘老童年、青年时代的许多美好的回忆。故乡的山山水水对潘老特有的艺术风格的形成是非常直接的,正是雁荡山区的一山一石,在他的童年少年时代留下的深刻印象,影响着潘老一生的审美追求,如果潘老生长在杭嘉湖平原可能其艺术发展又是另一回事了,是否可以这么讲,由于雁荡山才产生潘天寿。

记得当年潘韵先生在台州乡下的一个阁楼上,回忆起与潘老、吴老等赴雁荡山写生相处时的情景,他说,我们在雁荡山都是选一些的名胜古迹画,而潘老不这样,溪边山涧,雁荡山到处有他的画题,整天在走来走去,很平常的山石草木,经他一画都会很特别。我想潘韵先生的有些话看来平常,但却说到点上了,潘老正是因为对雁荡山区太熟悉,情感太深了,因此也就最懂得它的美的所在,最本质的特征所在,最能寄托他情感的地方所在。向雁荡山的山石最愿去的也是有生气最生动,最具魅力的美的地方寻求艺术创造的冲动,审美上的启发,当然也汲取和积淀了最入画的画材。我想凡大师产生都有这种追求生活的促使产生艺术和变革的原动力。光继承,吃前人饭是成不了大师的,因此可称大师者都应是艺术的改革与创新者。像潘老、黄宾虹、林风眠、李可染等都应是一代创新大师,都从自己对生活的不同审美视角出发创造了中国画的具有不同特色的新的绘画语系和模式。并最终以其风格的新意和完美成为画坛巨子的。

从学生时代的课堂内外,以及临海的接触中。我感到潘老从性格到画格的大气严谨和方正,乃至形象都是非常一致的,这在画家中是不多见的。记得少年时,我家住在吴茀之楼下,我家的住房原是潘老家住的,潘老搬到荷花池头后,便典给我家,尽管潘老不住了,但却常来红门局老屋吴老家聚会。

我从小喜画画,常上楼去看之先生作画,因此常也遇到潘老、诸老等来访,特别反右之前,几位老人学校里事不多,家中相聚多起来,当时他们谈很重要的一件事便是为学校收购古画,以做范本之用,记得吴老常在谈妥付款后在字据写上“银货两讫”字样,然后将画留下,张挂在画室(也是客厅中)。无论购前或购后,潘老吴老等对画都谈得很热烈,也常会争论起来,尽管在一旁的我并不很理解他们谈话的全部内容,但对三人性格印象很深,吴老善谈,往往讲的最多,脾气较直。诸老谈话很少,有时插几句,性格温和。潘老讲话也不多,沉静而自信,但我感到往往潘老的看法容易影响其他人,可见其见解更为精辟,他的有条理的谈吐往往有一种慑服他人的力量,在当时我感到凡争论不下的问题,往往最后是以潘老意见为准而定下来的。

在我们学生时代,除课堂外,还能经常听到潘老等老先生的讲座,系统的以潘老讲的最多,潘老讲话离题很少,扯出去话题是绝对没有的,而且时间把握的也很准确,剖析问题冷静而严谨,着眼点高,言简而意赅,因此学生的笔记,很容易整理成很完整的讲义,可惜我的一些笔记散失了,没有保存下来。

还记得有一次在高班的教室里,有人拿来一张陈子庄先生的画,好象是六尺四开,竖构图,画的是石头上立着一只鸟,同学们请潘老说说,潘老用手摸摸自己的头,笑眯眯地看了好一回,评价说:“学八大作风,画的不错,此人悟性很高,但功力上火候还欠一些。”当时陈子庄还很少有人知道,潘老也未听说过他,但这简单的几句话,一直留在我脑海中,因为这对当时的陈子庄的那幅作品评价是十分概括而准确的。记得多年前有一位当年的红卫兵曾跟我说起当年发生在文革初期“牛棚”中一段与潘老有关的经历:当时,为了批判潘老的一幅《蟹石图》,他拿着抄大字报的笔墨汁以及铅画纸去找潘老,让老人再画一幅,以供批判时大字报张贴之用,潘老看看纸和笔墨,极认真地对他们说用这种画具是画不好的,并告诉他们应找张宣纸与墨砚以及好一点的笔来,他可以画得好的一点的。当这位已是画家的当年的红卫兵,事隔十几年后回忆此事时,讲一位大艺术家在那样的困境之中,对艺术竟仍是如此的执着和严谨往事时,讲者与听者眼中都是含着对潘老崇敬的热泪。

在潘老诞辰一百二十周年纪念之时,作为老学生写了这些篇段式的回忆文字,作为对老师的怀念。我也期望着有朝一日我们的文学家与电影专家能写一部或拍一部《画家潘天寿传》的片子。真实的反映潘老的生活、艺术、性格等品格。