- 广西省书协主席杨科云书法作品行书《夏山烟雨》

- ¥6800.00¥12000.00

- 【议价】老北京人物画 马海方国画《找乐图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】谭乃麟四尺竖幅人物画作品《秋实》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】名家字画 毕建勋四尺竖幅人物画《南疆春早图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】邹明四尺斗方山水画《江南水乡》

- ¥0.00¥0.00

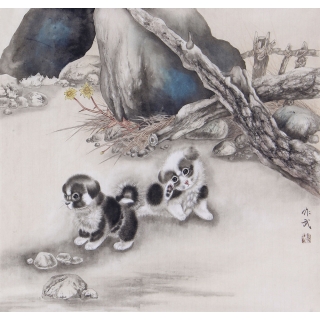

- 国画狗 马作武工笔动物画《旺财》

- ¥1500.00¥3900.00

- 祝寿字画 石僧新品力作人物画《福寿康宁》

- ¥980.00¥2800.00

- 钟馗人物画 石僧老师新品力作《福在眼前》

- ¥980.00¥2800.00

李苦禅致刘铁华信札略说

李苦禅1899年生于山东省高唐县,是近现代画坛公认的花鸟画大家,他在艺术探索中继承中国画优良传统,熔中西方技法于一炉,树立了近代大写意花鸟画的新风范。他自1918年起长期居住北京,与当时生活在北京的画家多有交往,刘铁华就是其中的一位。

刘铁华是新中国新兴木刻运动的推动者和实践者,1915年生于河北省蓟县,1933年9月至1934年8月就读于北平美术学院,因开展进步木刻运动被河北省国民党党支部特务逮捕。1937年,在“七七抗战”国共合作释放政治犯中被释放,辗转延安、西安、重庆多地开展抗敌木刻运动,并于1946年来到北京。根据史料考证,刘铁华来到北京后曾协助徐悲鸿和吴作人组建“北平美术作家协会”,并在该机构担任理事和副秘书长,李苦禅曾担任常任理事[i]。但是年代久远和历史资料的缺失,两人的交往却不为大多数人所熟知。新中国成立后,担任北平私立惠中女中校长、北平私立劳动中学副校长、北平市私立培根中学副校长,1952年应平原师范学院代校长赵纪彬之邀来到河南新乡担任平原师范学院中文系副教授,1956年任郑州师专图画科副主任,1962年调至开封师范学院(今河南大学)艺术系任教,1990年退休后回到北京。

2015年出版的《河南省美术馆馆藏刘铁华版画作品集》中收录了两封李苦禅致刘铁华的信札,信札内容虽不长,但却透露出李苦禅和刘铁华交往过程中的点滴细节,显得弥足珍贵。

兹录两封信札内容如下:编辑

1.四月十六日李苦禅致信刘铁华

铁华老弟如晤:

刊物收到,核桃、红枣才拜(拜)领。(己)知己何必客气,吾与爱人均如常,祈释念念。画已不作,每日看报学习外兼写写字而已。北京今年至今早晚尚寒凉,迄未落大雨。燕儿已下放,据说暑假回来探亲一次。馀不及,此致注意健康。

苦禅顿首 四月十六日慧文附问编辑

2.八月十六日李苦禅致信刘铁华

铁华老弟:

手示及留字读悉。自那日晤面后,早托人觅房。即妥,仓卆(促)屏(摒)当(當)一切。烦友及找车,以及移至新楼安置等可不(否)麻烦?刻大致粗就,真累人!只我一人移居,爱人慧文仍住煤渣胡同。为友人作画已妥,弟如不即回开封,祈即来新寓取画件,否则我直接寄开封。“阜外月坛公园前街3楼3门十四号便是”。下星期二来取即可(十九号)。不多及,即致刻祺。

禅顿首 八月十六日

画已带到荣宝斋,距您近些,以便来取。我在此工作,您来之前务必来电话(335058),我好等您,以免见不到。

李燕又复

尽管目前发现的李苦禅致刘铁华信札只有两封,但是李苦禅待人处事的性格特点却在这短短两封通信中表现的淋漓尽致。四月十六日致信主要为了告知刘铁华所寄“刊物”及“核桃、红枣”都已经收到,并表达了感谢之情,另外还向远在开封师范学院艺术系执教的刘铁华讲述了最近的艺术创作和家庭情况。“画已不作,每日看报学习外兼写写字而已”是对近阶段创作情况的简单概括,也是身处特殊历史时期的李苦禅因为受到冲击无法从事艺术创作只能依靠写书法和读报纸消磨时光的真实写照。虽然这封信未署年份年代,但是根据史实推测应该写于文革早期。

八月十六日的信札是李苦禅与刘铁华商量搬家和作品交割事宜的通信。根据这封信札中的叙述内容推测,刘铁华应该曾在某个时间通过某种方式向李苦禅求画,因为暂时没有发现刘铁华致李苦禅的信,是否是通过书信的方式求画暂时不得而知,但是这封信就作品的交割方式做出了明确的交代。李苦禅回信曰:“弟如不即回开封,祈即来新寓取画件”,文中“祈即”表达了李苦禅希望尽快见到刘铁华的迫切心情。信中为刘铁华附上了新寓舍详细的地址“阜外月坛公园前街三楼三门十四号”,并大致约定见面时间为“下星期二(十九号)”。担心刘铁华在北京停留时间短或者因其他原因无法来寓舍取画,转而表示“否则我直接寄开封”,在取画方式上充分考虑到刘铁华的情况,给他根据自己的时间安排做出选择的空间。信札的最后李苦禅之子李燕添加上的一段话:“画已带到荣宝斋,距您近些,以便来取。我在此工作,您来之前务必来电话,我好等您,以免见不到”,也许是李苦禅得知刘铁华在北京居住的地方距离他的新寓舍很远,不想让刘铁华辛苦前来,就把画好的作品交给李燕,让他代转刘铁华。此信书写年代应为1972年至1980年间,根据李燕的回忆,他自1972年开始在荣宝斋编辑科工作六年,根据信中提到的请刘铁华来荣宝斋取画的事情推测,这封信应写于这个时期。这封信札在形制上没有出现过多的客套之词,李苦禅对友人的情谊却从这封信中讨论作品交割事宜的点滴表现出来。透过字里行间的描述可以感受到虽然是刘铁华向他求画,但是李苦禅依然保持着谦虚的态度,真实反映出李苦禅谦和直率,为人重诺守信,处处为他人着想的性格。

李苦禅致刘铁华信札的书法艺术的价值是本文讨论的重点。相较于其它书法创作形式而言,信札在文本内容和书写形制上形成了兼具实用性和艺术性的独特创作风格。颜氏家训云:“尺牍书疏,千里面目”,由此可见古人对手书信札的重视。在中国书法史中,信札一直被当作颇能代表文人士大夫书法特色的艺术形式,在兼具信息传递功能的同时还具有很高的书法艺术价值,在古代流传至今的书法经典中,手札和书信占了很大一部分。

刘苦禅自幼习书临帖,1923年拜齐白石为师,在齐白石注重“诗书画印”全方面艺术修养的创作思想影响下,十分重视对书法的临习。“书至画为高度,画至书为极则”,李苦禅在不断地临写和观摩历代书法名迹中对书法艺术进行了严谨的探索和广泛的尝试,并用深厚的书法积淀滋养自己的绘画创作,逐步形成了“书画融通、以书入画”的书画创作理念。李苦禅流传至今的书法作品以行草书居多,他曾遍临诸家、广征博取,在继承前辈书法家的基础上大胆突破,把金石气融入行草书创作。晚年的李苦禅把书法临摹的重心放在碑拓上,对《好大王碑》、《郑文公碑》、《爨宝子碑》的临摹下了很大功夫[ii],在对金石拓片的深入学习中,逐步突破“北派”和“南派”书法的界限,形成了沉着有力、劲健流畅、厚重而不失灵动的书法风格。

李苦禅存留下来的书法作品以大字居多,小字作品多为绘画作品题款,单独的小字作品十分罕见。与正式的书法作品相比,李苦禅致刘铁华的这两封信札最主要的特点是笔意轻松自然,保留了自然书写的意趣。信中李苦禅称刘铁华为“铁华老弟”,从这个称谓上可以感觉到年长刘铁华十几岁的李苦禅在书写这封信札的时候保持着轻松的心态,因此在书写中因而抛去了创作大幅书法作品时的一笔不苟,显得随意许多。正是因为书写时随想随记,信中偶尔出现涂改补充之处,两封信札真实反映了李苦禅书法最为质朴的一面,体现出具有随机性的日常书写状态。

在李苦禅的小字书法作品中,章草的书写痕迹表现的尤为明显。李苦禅晚年的章草在注重严谨书写法度的同时呈现出轻松自然的节奏感。李苦禅自称“我的字是画字,我的画是写出来的”,这一重要书法创作理念在这两封信札中表现得尤为明显。李苦禅在这两封信札中使用的书体虽然是章草,但其中融入了魏碑结体的质朴和恣肆,也加入了帖学的灵动和精巧,紧中带松,用笔上偶然掺杂章草中捺划的写法,妙趣横生,在严谨的法度和自由书写中找到了平衡点。通篇来看,两封信札可谓字字珠玑,字与字、行与行的挪让组合和大小变化表现出各种块面形态,给观者带来了具有丰富性和立体感的视觉体验。

这两封信札在用墨方面保持了质朴自然的一面。李苦禅在书法作品的创作中,往往饱蘸浓墨,行笔速度相对较快,随着墨的减少而放慢行笔速度,直到把墨完全用尽。但是信札不是正式的书法作品,用墨自然没有那么讲究,显得自然许多。书写这两封信札时所用的墨极有可能是画画时剩下的砚边余墨,没有了创作正式书法作品时的约束,两封信札的用墨表现出李苦禅书法创作最本真尚意的一面。

书写纸张对书法创作至关重要。和传统文人使用的精美信札纸相比,李苦禅致刘铁华的两封信札采用的则是最普通白宣纸,高一尺上下,有可能是画画时剩余下来的纸头。通过书写信札时的用纸习惯也从侧面反映出李苦禅豪爽厚道,不拘小节的性格特点。因为不是专门的信札用纸,在形式构成中没有了乌丝栏和八行书的约束,反而显得丰富多样,朴拙自然。两封信札均为横式,和传统的手卷形式一脉相承,但是信札的长度却根据书写内容长短而定。可以推测,李苦禅在书写这两封信札时一定是根据纸张的大小和书写内容临时调整通篇的章法形式和字的大小关系。例如,在四月十六日李苦禅致信刘铁华中,最后一行内容“慧文附问”挤在落款左边狭小的空间中,定是李苦禅完成这封信札后又临时加上去的。信札落款处,在希望刘铁华“注意健康”后仍觉书不尽意,另带夫人李慧文向老友送上问候。在这封信札的正文中也提到“吾与爱人均如常”,最后补充的一句“慧文附问”也是和前文内容的呼应。这种根据实际内容需要形成的文字大小错落的章法呈现出信札书法最拙朴自然的一面。“一切之美,皆形式之美也”,抛开文字内容的约束,单独品味这封信札的章法构成也呈现出“书初无意于佳乃佳”[iii]的形式美。

传统文人之间的书信往来是一种交际行为,在尺牍的书写中往往严格遵循“平阙”原理。但是,李苦禅致刘铁华的信札却没有按照传统信札的书写习惯。两封信札分别以“铁华老弟如晤”、“铁华老弟”开篇,末尾以“注意健康”、“即致刻祺”结尾,体现出李苦禅与刘铁华的亲密关系以及对刘铁华版画艺术创作的关心。两封信札分别落款“苦禅”和“禅”,并在署名后加上启禀词“顿首”,虽然简短却不失礼仪。

通读两封信札的内容并对照李苦禅和刘铁华的工作、生活经历,两位艺术家的的深情厚谊跃然纸上。可以肯定的是,李苦禅致刘铁华信札的数量应该远不止于此,但是由于历史年代久远,其它信札早已散落遗失。相信伴随着李苦禅和刘铁华两人研究的不断深入,定会有更多信札史料浮出水面。完整梳理两人的书信往来不但对进一步解读李苦禅的信札书法具有重要意义,也将为刘铁华版画艺术研究提供更多资料素材,从而进一步完善二十世纪美术史的发展脉络。

鲁旸堃/文