- 广西省书协主席杨科云书法作品行书《夏山烟雨》

- ¥6800.00¥12000.00

- 【议价】老北京人物画 马海方国画《找乐图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】谭乃麟四尺竖幅人物画作品《秋实》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】名家字画 毕建勋四尺竖幅人物画《南疆春早图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】邹明四尺斗方山水画《江南水乡》

- ¥0.00¥0.00

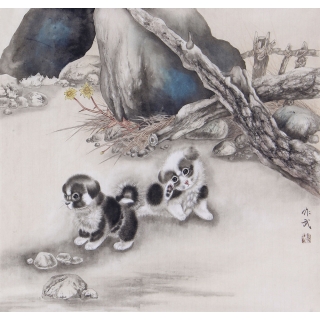

- 国画狗 马作武工笔动物画《旺财》

- ¥1500.00¥3900.00

- 祝寿字画 石僧新品力作人物画《福寿康宁》

- ¥980.00¥2800.00

- 钟馗人物画 石僧老师新品力作《福在眼前》

- ¥980.00¥2800.00

“以书入画”——此文很长,如能看完,受益匪浅

【纠结了很久,像恩师这种论文性的文章,在快节奏的自媒体平台,显然难以受到关注;可能只有很少的点击量。但是想到或许能够给一小部分真正爱好书画的朋友,带来启发性,那我也不虚做这一回搬运工了】

针对上次发的《以书入画》那篇小文,有朋友特意打电话过来,希望能够对此再深入阐述,最好举例说明。这让我感到有些为难。一是问题复杂而水平有限,恐取笑于方家;二是要举例分析的话,则会以学术而涉及画家本人。

所以,虽是学术探讨,也必然会受某些制约,很难做到畅所欲言。有时说多了反而不好,细致了也不一定易懂,前贤常诲“真经半张纸,假经万卷书”,可谓至言。此文难免啰嗦而浅薄,错误与不当之处难免,恳请广大师友与方家不吝批评指教。

“以书入画”的功能和目的,一是构造物象,二是锻造笔墨。

探讨“以书入画”,必然要同“书画同源”与“笔墨”结合起来谈,这两个国画的永恒学术命题,已经有太多的专家学者进行研究与争鸣。这里主要结合对海上徐建融先生《书画同源论》中相关论点的讨论,从侧面局部地探求“以书入画”的历史与身份功能;再将笔墨分类并结合代表性画家进行结合对比分析,来对“以书入画”作基本的解释与判别。

在我所读到的有关“书画同源”的文章中,海上徐建融先生的《书画同源论》透彻而到位,为我所喜欢;在笔墨方面,吴悦石先生的观点为我所重。

先商讨我对《书画同源论》中的不同观点。

《书画同源论》中,徐建融先生在梳理完书画同源的渊源与发展之后,得出:“从赵孟頫、徐渭之后,把张彦远的书画同源论的‘虚同’变成了‘实同’。重视书法、以书法融入绘画的样式要求,否定了原先的绘画样式。因为(以书入画的)新绘画样式,必须是优秀的书家才能把握,却为大多数画家所难以把握。所以,在造就了少数书家兼画家的特异成就的同时,也导致了绘画的总体衰微。是特殊的真理导致了普遍的谬误。”

又讲:“结果导致了绘画的基础与规范不再是绘画而是书法,评价一位优秀画家的标准是看他首先是不是一位优秀的书法家。那么吴道子、黄荃、范宽、仇英的绘画便被逐出了绘画的王国,绘画便成了另一种绘画。”

徐还讲到:“吴道子等并无书名,敦煌画工大多是不识字的匠人”。

徐先生的这些论点初看非常有道理,也让我很受震动,但仔细品味起来,却也是犯了“特殊真理”的错误。他把书法与绘画捆绑的过于生硬了。

“以书入画”是技法,更是修养。“虚同”到“实同”的转换也重点包括修养,二者同时加重并坐实,他们是一种发展关系,并非抛弃割裂。

包括董其昌在内的后世画家怎么可能没有深入学习晋唐宋元?明清以来的文人画同样是建立在传统基础之上的。再者,吴道子没有书名,并不能认为其书法就是差的。王羲之也不是必须要成为画家。米家父子书画一统的成就在当朝即被广为认可、推崇,更非明清之后。敦煌的画工们有可能不识字,但他们有和书法相通和相同的用笔,且这种相通和相同不是停留在理论和意识的“虚同”上,而是“实同”。

在中国绘画历史的长河中,一直是多种绘画门类共存、发展或者消亡的,也决不能用“书画同源”或“以书入画”来绳准、评判、审视、清算所有画种,抑或绘画历史。否则,书法成熟以前的绘画算不算割裂?所以,至于“董其昌之后的以书入画的提倡,否定了前人的绘画,导致了绘画的总体衰微”,则更不能让人认同。

随着社会的发展,特别是明清以来,在绘画中,文人画逐渐占主流,对画家诗文书法修养的要求达到高峰,“诗书画印”一体化最终形成。这是历史的必然,不是“特殊的真理”导致的“普遍的谬误”。通过长期实践,书法之于绘画的助用是高级的、先进的。历史选择“以书入画”,虽不能说是绝对的、完全的正确和进步,但的确是自觉选择和正常发展的结果,这种发展也没有忘记过去,没有任何一个“以书入画”的画家不尊重晋唐宋元。

齐白石的“逢人耻听说荆关”,是感己感时之句,不能认为是反传统。任何艺术或者技艺,文化人的加入总会让其得到提升,这是一个共识。而唐宋与敦煌某些画工式“纯绘画”的衰微或者消亡,是有其他很多历史原因造成的,绝不能一味赖到“以书法融入绘画”的头上。

徐先生亦言:“‘以书入画’的绘画样式,必须是优秀的书家才能把握,造就了少数书家兼画家的特异成就”。这也正说明了“以书入画”的难度和高级之处。同样,也不能因为想要继承发展“画工式绘画”,而遏制文人式的“以书入画式绘画”。

徐先生还特意强调举出,张大千主张画画要学宋元“画家画”,也就是不主张学习明清以来的“文人画”。这当然没有任何问题,但张大千的书法文章修养不高深吗?尝读大千先生《谢玉岑画集序》,文茂情深,感人肺腑,不能忘怀。黄宾虹先生更是大半生浸淫在宋元山水中,学古之深,难有来者。

在中国传统绘画的继承上,从来不缺少对明清以前的取法。从整个绘画史来看,晋唐以来,除了某些实用性的民间绘画外,所有传世的画家应该都是识字的,也同样都是经过严格书法训练的,或者说,“书法很差”的画家应该说是没有的。再者,从今天的情况来看,在中国绘画的总体衰微上,“以书入画”的文人画尤甚。

徐建融先生是谢稚柳先生的优秀弟子,谢稚柳与张大千关系近密、渊源极深,其艺术上基本属于一格,徐先生的某些观点明显受其师承的影响,亦在所难免。

现在要担心的,我认为不是“以书入画式绘画”这个“特殊的真理”是否真正导致了中国绘画总体衰微的“普遍谬误”问题。而是画家们真的要学习传统文化,同样也应该好好地去练练书法。否则,这个“特殊的真理”恐怕也难以为继了。

建国后,书画分开导致的不良后果已经非常突出,人为地将二者割裂,难道不是更大的“普遍谬误”?几十年来,绝大多数的画家认为不需要练书法,后来甚至还出现了“书家字”与“画家字”的奇怪分类,这何尝不是“谬误”带来的悲哀!

下面谈谈笔墨。

中国传统哲学的一大特点,就是其概念具有模糊性,比如“道”、“仁”、“气”、“神”等,不同的人各有不同的认识与解释。建立在东方审美体系基础上的“笔墨”也是如此。众所周知,中西绘画的基础构成都是物象,但中国画却唯独多了笔墨,此成为中西绘画的重大区别之一。

现在,人们的笔墨观比以前宽泛了很多。宽泛到认为只要用宣纸画出来的画就是国画,而画中出现水与墨的痕迹就是笔墨,完全将“水墨”与“笔墨”混为一谈,因此,今人多称中国画为“水墨画”。

一般说来,传统意义上的笔墨是传统绘画精神与审美哲思的具体体现,其技法的基础与内涵是“骨法用笔”,而“骨法用笔”在传统国画界通常被定义为“书法用笔”。

所以从认识和区分的范围上看,其由宽到窄的顺序应该是“水墨——笔墨——书法式笔墨”。本文试图按此范围进行类比说明,以期明晰对笔墨的认识。

作为论述“以书入画”的重点部分,笔墨问题的确难以解释和说明白,真正的大师名家往往对笔墨的具体解析也并不多,在教学中也主要是让学生自己去体悟,可观可感而不可说,言不能及而尽在不言中。每个人因为修养、功力、思想、实践、经历、气质、喜好等等的不同,对笔墨的感悟与审美也是不一样的。

现在每一个搞中国画的人,无不都大谈笔墨,诚如吴悦石先生所言,真正懂笔墨的恐怕不多。

李可染曾向齐白石请教用笔之法,白石老人沉思良久,从笔筒中拿起一支笔,然后说:“握住了,别让它掉下来”,这无疑是一个绝妙的回答。黄宾虹早年学画,请教于萧山倪谦甫、倪易甫兄弟,叩以画法,初不答,在坚请(长跪不起)后,乃曰“当如作字法,笔笔宜分明”。吴昌硕也是得任伯年“乃以字作画”之数言指点而入境。齐白石更是参透了吴昌硕而别开生面。他们皆因攀上了笔墨的巅峰而终成巨匠,这也就是徐建融先生所说的“造就了少数书家兼画家的特异成就”吧。

但深入思考一下,这种“特异成就”不就是由中国特有的民族文化所凝结而成的吗?不正是和其他绘画拉开距离的最有效手段和方式吗?

根据目前绘画界的情况,我大致将其笔墨分为四类。当然,这种分法是笼统的,包括对一些画家的分析也多是“断章取义”。正如笔墨本身,具有多重性、复合型与模糊性。为了更加直观与明了,这里尽量选取健在的或离我们最近的画家来进行分析和对比,权作为参考性探讨。

一是纯传统类。即从晋唐宋元明清到齐白石。其中虽有不同和变化,但暂时统归为一大类。代表人物如启功、吴悦石等。

二是半传统复合类。有中西结合的理念与影响、有西画的基础与实践,国画作品或多或少有西画的痕迹,徐蒋体系是为代表。此类笔墨已被当下所公认,而基本不与传统进行区分。代表人物如方增先、冯远等。

三是创新与争议类。代表人物吴冠中、李世南等。

四是中国画材料工具类。仅借用中国画的材料而进行的各类水墨制作,不管何种效果,也不管如何惊人与炫技,皆非中国画笔墨,更非以书入画。还有陈丹青等用油画来表现中国传统山水、书法碑帖等,更在中国画概念以外,这里皆不作讨论。

以上四类,在绘画作品中都能够达到或出现墨现五色、层次分明、满纸云烟、渗透润化、氤氲迷蒙、甚至气韵生机的效果,这主要是由于中国画的工具材料所决定和产生的。在大众所认知的笔墨中,其实大部分只是“水墨”而已。

真正的笔墨,强调了笔的存在与作用,规定并强调了笔与墨二者的顺序与关系,是水墨的高级状态。

比如吴昌硕画中的一片竹叶,在物象上它是竹叶,却又因其或篆或隶的用笔,而使竹叶极似于书法笔画,且充满了金石气,让人能真切地感受到它具有的巨大能量,如弓上满弦而不发。再加上书法用笔对物象的极度概括提炼,将它和所描绘的物象完美地结合在一起,分不清是物象还是书法。此时,不用什么墨分五色的层次,也能感到其味无穷,达到了“似与不似”的极致。其笔下的一朵梅花、一支松针,一片山石等无不如此。而齐白石的衣水草木、游族鸟禽,黄宾虹的树屋山廓也是这样,达到色墨不分、书画难辨之妙境。此时分不清形式还是内容,二者达到了高度的统一,正如汉字本身,表即里,象即物。对此惟叹而不可及,常有顶礼膜拜之冲动。这种震撼内心的体验与感受,是抛开造境、无关情节的,是可以不用任何叙事而仅用笔墨来呈现的,故简而纯,可称伟大。黄宾虹对后学者常以“笔墨第一”教之,李苦禅尝谓“书至画为高度,画至书为极则。”诚然。

当然,我们绝不能按此去分辨、对照画中的哪一笔是什么书法,是否“真草篆隶”,抑或出自哪家碑帖。如此就是钻牛角尖,进入死胡同了。也有违“以书入画”的本意,更偏离了“以书入画”的实质。

理论上讲,或以最严格的标准来划分的话,只有第一类是纯中国画笔墨。这种“以书入画”的笔墨所具有的丰富内涵与独立的审美价值,以及至高的感觉体验,是其他非“以书入画”的笔墨所不能够达到的。从前辈大师来看,也是最重视笔墨功力的锻造的,正如武术中的“套路多不如功夫深”,一招制敌,是最好的效果。

如以此而论,“以书入画”当然是高级的绘画技巧与方式。但反过来说,高级的绘画方式并不能绝对地产生高级的绘画结果。“以书入画”的画不一定都是好画,非“以书入画”的绘画也同样能够造就顶级的作品,这是两码事,且不相违背。绘画是多元的,甚至是矛盾的,这也正是艺术的魅力所在。同理,更不能说书法好的人就一定能画好画,有些书法家的绘画作品就很幼稚。

书画虽同源,又各自独立,否则也不用区分了。绘画以物象为主旨,书法以汉字为内容。虽然某些汉字也起源于物象,但早已符号化,鉴于此,前辈们皆认为书法高于绘画,培养书法家的时间成本要大于画家。假依此说,“以书入画”便有自上而下的路径,所以具备天生的优势。

有的画家以为用笔快就是“草书用笔”,慢些就是“行书”,进而以速度而定义“楷、隶、篆”,这当然不是正确的认知与实践方向。再比如,有的绘画与其书法风格一致,在题跋款识等方面与绘画非常协调、匹配,这可以成为一种参考,但不是主要标准。有的画家则是明白“以书入画”之理,只是功夫不深、修养不够,还没有达到高级的程度。

再说第二类别。在徐蒋体系的画家群体里,也不乏有深厚传统基础与书法修养者,或者就是大书法家。有以中为本、借鉴西方而成大家;有以西为基础融合东方文理哲思而成名流。从他们的笔墨上看,其界限有很大的模糊性,有的可归为传统笔墨,有的则不完全是。其判别的标准,主要还是看书法修养。

以徐蒋体系为代表的画家群体,其题材多以人物画为主,在记录、叙事与情节表现上有巨大的优势和不可替代的作用,但也往往为了着重训练人物结构造型与速写能力而忽视书法的深入学习。

在此不妨将前三类的代表人物结合起来做简要的对比与分析,举几个代表性例子,也是朋友所关心询问的。需要再次声明的是,这里主要谈“笔墨”与“以书入画”的认知与界定问题,而不对画家的水平与风格进行评判。前面说过,绘画的构成是多元的、复合的,“以书入画”与“笔墨”并不能决定作品的全部价值,任何绘画都可以具有深刻的思想感情,都可以悦己感人,具有各种功用,抑或不朽。所以这里对画家的成就与价值绝无褒贬之意。

先说提出“笔墨等于零”的吴冠中先生。现在看来,无论是否给“笔墨等于零”追加任何前提,不管是否能“为造型服务”,此论都是错误的。笔墨有着超于物象的独立审美价值,是中国画的一种客观存在。一般说来,笔墨的确是为塑造物象而服务的,但却不唯物象而存在,比如国画中的墨点(俗称苔点),有时它并不代表任何物象,而是为了画面的需要,甚至只是画家的一种习惯或精神表现。这足以说明吴冠中先生传统修养的不足与认知的偏差,从吴冠中先生的某些绘画方式(比如用其他工具或者直接用颜料管挤色成线等等)来看,吴冠中先生的笔墨,不仅等于“零”,还可能是“负数”。所谓“以书入画”,更无从谈起。当然,吴先生的人格、成就和地位不可抹杀,只是归类不同而已。

再说黄胄先生,黄胄先生晚期更加重视向传统学习,其书法也很好。速写笔法是他绘画的最重要特色。他又喜欢用好宣纸,尽量追求水墨效果。但遗憾的是,中国画的线,或者书法的线条,是不能够用速写代替的。古人没有“线条”一说,多以“用笔”代之,二者有本质的不同,更不用说速写了。此处非有贬低速写之意,关于速写与线条问题,黄胄先生在其相关文章与谈艺录里说的非常详备,这里不再引用。黄胄先生的绘画功力与效果同样为我们所赞叹倾倒,自然有其不朽。

作为徐蒋体系的最有代表性的人物,杰出的人物画家方增先先生引领了一代潮流,培养了大批的优秀画家,影响波及国内外。对徐蒋体系的发展与贡献,其作用无人能够替代。方增先先生经过了几十年的探索与努力,将人物的结构与肢体动作等烂熟于胸,加上良好的笔墨关系与水墨效果,把写实人物画推向了新的高度。后来,方先生为了寻求突破,选择去了上海美术馆当馆长,积极地举办了数届“国际双年展”,企图在国际现代艺术中获得养分与灵感。如此经过十数年,他最终感叹:“这是两条平行的铁轨,不相交。”年近耄耋,方悟出书法可以作为源泉,不知是喜是悲?以此而下,当今画坛的许多领导级人物,打着书法的旗帜,说着书画结合的口号,实际上书法还没入门,此例甚多,不枚举。

再说画界名宿元老黄永玉,人们对黄老的关心与议论,往往不在艺术,而是集中在九十多岁开跑车、见名媛、养良狗、住大院、富收藏、搞设计、有个性等方面上。有人把黄永玉形容为“艺术界的段子手”,实在高明而贴切。段子手者,涉及面广、短小有趣、高明多才、不乏哲理、郎朗上口、利于传播等等,也可动人、感人、启人,但终非经典名著。对于其绘画,黄老自己说的明白:不要问是水粉、是水彩、是国画,我画的就是“画”。此说精辟。韩美林在黄之后,大体一类。

李可染、李苦禅诸公虽有西画基础,然终皈于国画,后皆倚重于书法,堪当此类笔墨典型。但同样不能说两位李先生就因此成就远高他人,在刘文洁所著的《百年山水之窥——李可染、陆俨少比较》一书中,经过细致的梳理分析,认为陆俨少比李可染“更传统”,颇能服人。另外,潘天寿先生的指画,虽以指代笔,实与笔同,更是传统,笔墨高尚,尤堪敬佩。

应朋友之请,重点谈谈李世南先生,并和吴悦石先生作些比较。

近十年来,李世南先生一直是我关注和尊崇的画家,每次到琉璃厂,必去李世南艺术馆观摩学习,对其展览中之文字皆详读细品,凡在售之资料文献,亦必先购而后快。我到西安出差,特访李先生之专店。友人以全套《李世南画集》赠予,至今感激不尽。挑灯夜读《李世南谈艺录》,生感慨千万,他的执着、纯粹、探索、境界让人钦佩。于今,李世南先生以大写意享誉画坛,乃实至名归。对李世南先生的成就与贡献,这里不多展述,我们主要探讨其笔墨与以书入画的问题。

从李世南先生自身来看,他重笔墨,多年来孜孜以求。当然,在笔墨上,他也是颇为自负的。正鉴于此,辨析他的笔墨有一定的难度和模糊性。但通过研究梳理其从艺经历和探索过程以及艺术主张,也非不易明白。

李世南先生初以素描入手打下基础,后虽向何海霞学山水,但相对较短,而受石鲁影响最大。李世南先生为了摆脱素描造型的影响,花了十多年的功夫终于实现突破,以解构、打散、重组等方式将花鸟、山水、人物进行融合,创造出了“花非花、山非山、人非人、花是人、山是人”的奇异图式,从而达到完全心境的状态,奠定了其学术地位与影响。限于篇幅,对此亦不赘述。

虽然李世南先生的成就在大写意,或者称作特别大写意,但严格来讲,应还是徐蒋体系的一个发展变异。而且这种变异的本质更接近于西方印象派与抽象派,纵然是运用了东方式的思维、融入了东方式的情感、研究并学习了某些传统经典、描绘了国画题材、并兼有东方诗意与哲思。之所以如此判断,一是因为中国画看似宽泛纷杂,实则单纯如一,一旦稍有偏离,便会失其本质。二是李先生的所有取法与实践,是为最终形成解构、打散、重组的抽象化,而抽象化并不是国画大写意的本质与标准,中西绘画对物象的概括与取舍有本质的不同(虽然有时相似)。抽象化不能等同于“似与不似之间”,大写意的本体要求是凝练、概括,于“似与不似之间”的最大限度内求其神,一旦越过这个最大限度,就会偏离传统大写意的本质。当然,李世南先生就是要冲破传统,达到创新目的。所以,其笔墨不是传统意义上的笔墨。再加上李先生的传统文化修养不深、书法功底欠缺,当然也不是“以书入画”。

通常来说,画家的传统文化与书法修养,最简单有效的检验方式就是看其款识和题跋,屡试不爽。通观李世南先生精品画集,其在题跋上出的问题不少。同时也能深深地感觉到,他很崇尚传统文人画家的修养,并效仿他们的文辞风格。

记得李世南先生说过,其观点与毕加索极为相合;又谈到作画时虽然迅疾畅快,但裱后观之甚觉薄弱;还说笔笔精到是迂腐之见、实际不可能;在学黄宾虹时,虽改用短硬小笔,仍“去之千里”;等等。通观其文章与谈艺录,更无谈及书法之处。这些观点与感受就是偏离传统写意本质与不能“以书入画”的有力证明。

“笔笔精到”不是妄论虚谈,这要看如何理解,齐白石、黄宾虹的哪一笔不精到?书法用笔可以以一当十,三而生万,石涛的“一画论”说的已十分明白。想如吴、齐、黄、潘,不管尺幅大小、画之繁简,抑或任挥一笔,就能压场镇室,决无薄弱之感。这,就是区别。

近几十年来,也不乏纯国画出身的画家进行积极探索,试图运用不同的工具和技法进行改革和突破,但不知成功者谁。

做不到“以书入画”,想把笔墨推向极致是很难的,中国画笔墨的最高境界不能靠中西结合来实现。所以不管是望而生畏,还是不屑一顾,抑或兼而取法,都会成为创新立异的思想依靠点。

在实践上,也并不能说不是西方的,就是东方的,也可能是非敌非友。不懂书法的画家不能体验“以书入画”的味道,没有画过油画的国画家也不能真正体验油画的奥妙。

在学习上,我们肯定要“取法乎上”,师“明家”而非纯“名家”。正如中医虽好,遇不上好大夫也枉然;佛法是否高深,主要取决于诵经的和尚。推崇中国画笔墨,提倡“以书入画”,也并不是一定要固定地、亦步亦趋地去学习某家某派。

再举个例子。李世南与吴悦石二位先生皆推崇黄宾虹,都曾由衷慨叹:“真正懂黄宾虹者有几人?”但在我看来,二者虽都“知”黄,这个“知”还是有很大区别的。李先生在谈黄宾虹时不自觉地运用了“线条、构图、三角形”等西式语言,而这些称谓在吴先生眼里则是“骨法用笔、笔笔生发、书画同源”。二者相同或不同的感受,也都是体现了黄宾虹的魅力,“以书入画”功不可没。此种比较亦绝无抑李扬吴之意,仅为我个人的一点认识。从二人的谈艺论画来看,李世南先生多为人生的感悟与探索的不易,吴悦石先生则充满了为艺的玄机与妙理。

聊“以书入画”至此,不得不谈及对书法的审视问题。我们可以用西式的眼光来审阅、欣赏、评判书法,但如果用西式理论来解析、规范、甚至定义书法,那就永远不可能探明参透书法的本质。这几十年来,虽然书法理论家辈出,更新换代迅速,万语千言、专著无数,但仍然赶不上古人的几句话。如君等不信,可举出当代理论家有哪些可以真正传世的经典论语?时贤有言,真正的创新是“不鲜明的个性自由地驰骋于共性的必然王国之中”,而刻意的标新立异与打造流行,则是“鲜明的个性自由地驰骋于共性的必然王国之外”。二者分别是“金字塔”与“电线杆”的关系。高度与广度可作形象之比较,真高峰必出于大高原。记得有人形容京剧梅派的风格就是“没有风格”。二王正是因为“不激不厉”,才能为历代书人取法,“板桥体”等虽然特别,但学者甚少。理虽不深,也非人人皆明。

笔墨分类及代表人物不可能一一涉及,篇幅冗长,亦恐人不能卒读,仅举几例,探讨学习而已。我个人提倡“以书入画”,认为画家提高传统文化修养与书法水平百利而无害,但尊重任何绘画与技法,也是我们的基本素质与修养。

陈振博于哀愚室