- 广西省书协主席杨科云书法作品行书《夏山烟雨》

- ¥6800.00¥12000.00

- 【议价】老北京人物画 马海方国画《找乐图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】谭乃麟四尺竖幅人物画作品《秋实》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】名家字画 毕建勋四尺竖幅人物画《南疆春早图》

- ¥0.00¥0.00

- 【议价】邹明四尺斗方山水画《江南水乡》

- ¥0.00¥0.00

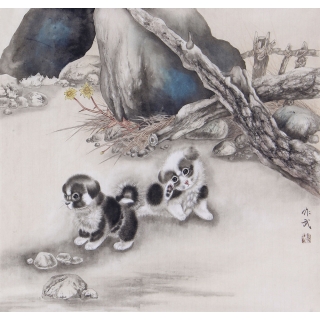

- 国画狗 马作武工笔动物画《旺财》

- ¥1500.00¥3900.00

- 祝寿字画 石僧新品力作人物画《福寿康宁》

- ¥980.00¥2800.00

- 钟馗人物画 石僧老师新品力作《福在眼前》

- ¥980.00¥2800.00

袁武水墨人物的连续性与疏离感

袁武的创作,继承了传统的中国画精神与美学标准,坚守着艺术对人性的理解和属于个人的表达。他的人物画,以传统的笔墨方式表现出新的视觉效果,将那些逝去的“历史面孔”用传统中国画“造像”的形式造型出来,传递着人物背后的文化精神,记录着时代思潮的演进变化。

——策展人 中央美术学院艺术管理与教育学院副院长 赵力

袁 武

1959年生,1984年毕业于东北师范大学艺术系,获学士学位;1995年毕业于中央美术学院国画系,获硕士学位。

历任解放军艺术学院美术系副主任、教授;北京画院常务副院长、北京画院执行院长,2017年3月辞去北京画院执行院长之职。

现为中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任;国家重大题材美术创作艺术委员会会员。

袁武水墨人物的连续性与疏离感

访谈艺术家:袁武

采访、撰文:张敏

农民在朱耷的山水图景上耕种、袁世凯站在《寒林图》中、毛泽东的庐山与沈周的《庐山高图》会面了……袁武从对“人”的境遇的思考出发,重新激活了因文人消散、故土凋零而一度失语的文人画,释放出了传统绘画更多的可能性。

这种可能性源于一种矛盾,表现为疏离感中依然潜藏着的连续性。即从形式来看,袁武在现阶段的探索并非是创造出一种全新的艺术,他对传统的思考表现出未与传统真正割裂,对人物在历史境遇中的探讨将历史再次连接起来对话。不对立和否定,而只是拆解、释放,正如解构主义以去中心、去权威、消除二元对立而显示出强大的破坏力,但如果没有之前结构主义对普遍价值和规律的确立,解构所谓的“反叛”是无法成立的。我们可以说,过往的传统和经典是这破坏力量的泉源。保守与激进并存,这是解构主义本身的矛盾,也是袁武的矛盾。

袁武《李鸿章》369×145cm 纸本水墨设色 2017年作

袁武是关注人的,可是他的手太“准”了。

“我的手现在太准了,这不是炫耀”,因为准确描绘现实人物,塑造典型环境中典型人物这项绘画的历史任务,前人已经完成了,重复不会产生更重要的价值和新的意义。上世纪初,以徐悲鸿、蒋兆和提倡的写实水墨人物画开始登上画坛,并影响了一大批人物画家。“徐蒋体系”确立后曾长期引导着中国水墨人物画坛的走向,袁武没有成为这类绘画体系的例外。他硕士就读于央美国画系,毕业后入解放军艺术学院美术系任教授、副主任,这一时间段内,他遵循的依然是传统写实主义的道路,过往经验和体系影响的痕迹难以消除,怪自己手准这件事,显得有些无奈。在聊到现阶段许多画家水墨探索的推进都比较艰难时,袁武表示了赞同。他说 :“人生是无法重新洗牌的,我只能驾驶着现有的这辆‘破车’沿路修补,继续前进。所以我的探索并不激进,也无法激进,会更倾向于‘改良派’。”

袁武是关注传统的,可是他已经“自由”了。

“解构”具有搞砸所有框架的力量,但作为一位艺术家,当他意识到自己可以拥有这股“破坏”的力量时,似乎有些晚了。2017 年,袁武辞去北京画院执行院长一职,宣告着自己在艺术上彻底的自由。那时的他已近耳顺之年,如果没有前五十年的经历,他在艺术上或许会更自由,但在面对“对前五十年的经历会抱有一种懊恼怨恨的心情吗”的问题时,他几乎不带迟疑回答道 :“没有”。因为他的确关注传统、敬畏经典,只是当他想站在更个人化的角度、站在更开阔的平原上重新审视传统的那个节点来晚了,以至于他心中隐隐有一些时不我待的紧迫感。人生总是有限。

《大昭寺的清晨》中有一个细节值得细心体会,袁武所描绘的一部分朝拜的人物的脸和手之间常常出现“断裂”“暂停”“空白”,他对此解释道:“我被信徒身上强烈的宗教感震撼到了,而如果要聚焦这种宗教感,我发现它在面部和手部,所以我在画面中只保留了这两个部位。”

西方自文艺复兴以来,整个艺术史实际是艺术结构方式的演变表现,无论是形式、结构还是解构,都有内在完整的逻辑线在其中,并不会出现逻辑本身的断裂。袁武认为,在西方美学体系里,这些画是不成立的,但是在中国可以。他是指中国的美学、哲学,是指中国的观看方式。

“一件作品要看它在哪种观看方式里能够成立。”《大昭寺的清晨》中,人物形象造型、整体的气势和氛围是西方的,但在这种大框架下,却暗藏了一个“断裂”的中国美学细节,显然,袁武的作品不在东西二元对立观念下的任何地域成立,这是他自由的取胜,是艺术家个人权力的取胜。

批判和怀疑精神是后现代语境的特征,其理论基础则来源于以德里达为代表的解构主义理论。德里达认为,意义产生于差异,而在去除中心价值之后,意义将会向四面八方延宕、播散。一切文本都有播撒的能力,文本自身瓦解,不向读者传递任何既定内容,经过差异和延宕的无限运动,在不同主体内解读出差异的意义。

“延宕”本身便指向无限和不确定性,尽管“解构”不等同于“破坏”,但要在如珍珠散落一地的局面中重新建构一个没有中心意义的意义,似乎并非易事。艺术创作中,其不确定性是指当代水墨人物画脱离传统写实体系后再没有参照系的事实,所有的推进都在探索中进行,作品是否成立的答案被抛给了创作者自身。

利奥塔曾在《后现代状况——关于知识的报告》一书中写道 :“我们为缅怀整体和统一,为观念和感觉的契合,为明晰可见与可沟通的经验的一致,已经付出了高昂惨重的代价……让我们向统一的整体开战,让我们成为不可言说之物的见证者,让我们不妥协地开发各种歧见差异,让我们为秉持不同之名的荣誉而努力。”

“艺术要不要更自由”是个太过宏大的问题,而对于袁武来说,五十岁之后的他倒是越来越“敢”画了。

艺术品鉴:以您2016年创作的《百年肖像》系列为例,您对传统中国画的“解构”是出于哪方面的思考?

袁武:从绘画表现形式来看,《百年肖像》系列可能看似是不合适的,传统意义上的中国山水画与近现代的历史人物被放置在同一个画面里。但制造这种矛盾不是我的目的,只是我的手段,一切形式最终都要服务于内容。

2017 年,《百年肖像》在“艺术长沙”展览时,展览名改为《大江东去》。从我创作这批作品的初衷来理解,应当说《大江东去》更为贴切。我喜爱中国历史,尤其是近代史,但我经常会有一种感觉 :历史不是真正的“历史”,我们能看到的历史是被“选择”之后的历史,历史人物亦然。真正的历史应当是“人”的历史,是鲜活且真实的历史人物共同书写了一个阶段的事件。作为一个画家我没有能力梳理完整的历史,所以选择了为历史人物造像这样的方式。

之所以将他们与传统山水画联系起来,创造出看似是“解构”的表现形式,是因为我想表达当历史已成过往,一切尘埃落定之后,那些历史人物脱离他的时代性仅仅作为一个能被我们真正正视 的“人”在另一个世界平静、安详看风景的淡然状态。事实上,解构与建构、内容与形式是永远不能被分开谈论的,在《百年肖像》中,人物与景物情境之间都有联系,如庐山会议对毛泽东有重要的政治意义,《百年肖像——毛泽东》的情境便选择了沈周的《庐山高图》,想在这个过程中探索一些不同的意义,创造新的观念。

袁武《毛泽东》369×144cm×3 纸本水墨设色 2017年作

艺术品鉴:您如何看待当代艺术以观念解构古典所显示出的颠覆性与破坏力?作为艺术家,您在反思历史、文化时所持的态度是怎样的?是温和的还是激进的?

袁武:我的《大江东去》中实际还暗含另一种意思 :历史是没有断裂的。这个观点放置在历史人物系列的作品中是指题材,放置在当代艺术语境中同样成立,区分传统与当代的并非是时间,而是时代对时代的反思、风格对风格的追问。每一类艺术都有它的童年期、青年期,亦有它的巅峰期,如果前人已经将一类艺术做到了极致,我们实际上是没有必要再去迈入那条路的。身处当代,应该有新的反思和探索,这也是我目前在身体力行的。

我个人因为成长及受教育环境的影响,在态度上会更温和一些,可能属于“改良派”。一个画家不可能完全卸掉自己的过往,应当说所有艺术家对历史、文化、艺术的反思都带有限制性,只是限制程度的不同,如果我再年轻一些,创新的意识萌发得更早一些,那么我在艺术上的限制性可能会更少一些。

艺术品鉴:在不断强调个人意识的当代水墨发展阶段,您认为写实还是必要的吗?

袁武:中国的现实主义绘画发展大致经历了由“徐蒋体系”确立规范到第二代方增先、刘文西等人开拓发展,再到受前人熏陶拓宽写实水墨道路的第三代画家。毋庸置疑,写实主义曾一度占领中国水墨领域的话语权,我的绘画同样来源于这条传统之路。正如我前面提到的,每一种绘画风格都有其巅峰期,每一代画家都有每一代画家的使命,当代水墨画家的使命显然已经不再是如实表现客观世界了。这其中有一点需要注意,写实绘画的核心是人道主义精神,原则是真实性,应该避免有倾向性和功用性,避免误读写实绘画、误读真正的历史。

艺术品鉴:您西藏系列的人物画都有强调人物主体与弱化背景的特点,您如何看待自己创作中的这种强调与弱化、有与无的强烈对比?您绘画中常出现的“块状”构图是否是源于对西方绘画的接受?

袁武:大昭寺系列人物画直观来看,在形式上是侧重“块状”构图的,但是在“形式”之前,首先是这些人物触动了我绘画的情绪。宗教的震撼是集中在教徒身上的,我表现人物即可 ;而在教徒身上,宗教的力量又聚焦于脸和手,所以我侧重于呈现人物的脸和手,这些从形式上理解为是“块状”构图的部分实则都是心之所向。其中一部分人物画中甚至手和脸中间是有空白和断裂的,从西方严谨的人物造型观念来看,这样的人物姿态是不成立的,但是在中国哲学体系中,在一位中国画家眼里,它完全成立。我研究生就读于中央美术学院,受的是“徐蒋体系”传统影响,秉承的是央美人物画的传统,“徐蒋绘画体系”本身就更侧重对西方绘画中“造型”的借鉴,这是西方绘画影响我人物画创作的因素之一,“块状”构图同样是基于我对西方绘画注重“整体性”理解的呈现方式。

艺术品鉴:宗教带给了您什么?您认为宗教艺术与宗教题材绘画的异同表现在哪里?

袁武:我对藏传佛教的教义并不了解,但宗教的力量确确实实打动了我。最初去大昭寺时我并没有绘画的冲动,因为白天景区游客太多,没有想画的欲望,我开始画这一批人物肖像是偶然碰到了清晨来寺里朝拜的信徒,他们神情虔诚,时常能保持一个姿势很长时间,口中一直在默念,当这样的群像摆在我面前,群体的祈祷声在大昭寺这个宗教场所的空中回荡时,我被宗教打动了,也有了强烈想表现眼前人物的冲动。我认为艺术家表现的宗教绘画与宗教艺术是完全两个概念,也是两个不同的立场,艺术家秉持的是艺术立场,或者具象或者抽象,是不以实用为目的的。而宗教艺术完全不同,例如唐卡,它只是将宗教教义转换为图像模式以便于宗教的传播,在表现方式上,宗教艺术也有一定的规律和独特的审美性,但毕竟是服务于宗教本身,创作上有很大的禁锢。

袁武《蒋介石》 370×145cm×2 纸本水墨设色 2017年作

艺术品鉴:从作品来看,您似乎经历了从表现平凡生活中的“人”到历史中的过去的“人”再到活在未来的宗教性的“人”三个阶段,如果回观自身,您会觉得这也是您个人精神的探索历程吗?

袁武:这实际并非是我刻意进行的精神探索历程,它更多关乎我在某一阶段、某一创作环境中的绘画思考和涉猎题材的不同。早期着重刻画普通群众是由于我还处在受传统现实主义影响的阶段,回望历史是因为我更倾向于立体去看待那些曾经左右整个民族走向的人物,大昭寺系列的宗教题材首先是因为宗教的力量打动了我。当然,作为一名人物画家我始终是关注“人”的,只是每个阶段的心态和看待艺术的角度不同。

艺术品鉴:您对自己之后的艺术创作和生活有怎样的期许和计划?有批评家认为,您未来会在观念的意义上走得更远一些,您如何看待这个观点?

袁武:较为长远的计划暂时还没有,目前有个三年计划,类似于《百年肖像》,是将在文革中受迫害的知识分子肖像创作成系列。古代肖像一般来说都是小像,我此次使用的也是古代肖像的方法,但我会将尺幅扩展到两米,想再次尝试一下所谓的“破坏力”与观念的连接程度能达到什么地步。未来的创作应该是会更自由,我 50 岁才意识到艺术应该如此自由其实已经有些晚了,可是 30 岁做 40 岁的事情,40 岁反过来做 30岁事情的大有人在,既然已经无法重新洗牌,那我就继续驾驶着自己现有的这辆“破车”,沿路修补,继续前行。